Tagungen und Veranstaltungen

Wissen ist Macht: ars magica als ‚Wissensoikonomie‘

Fünftes Kolloquium des Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin."

5. Kolloquium 4.–6. März 2026 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Kolloquium im Rahmen des wissenschaftlichen Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin"

Projektleitung: Prof. Dr. Tina Terrahe & PD Dr. Katja Triplett

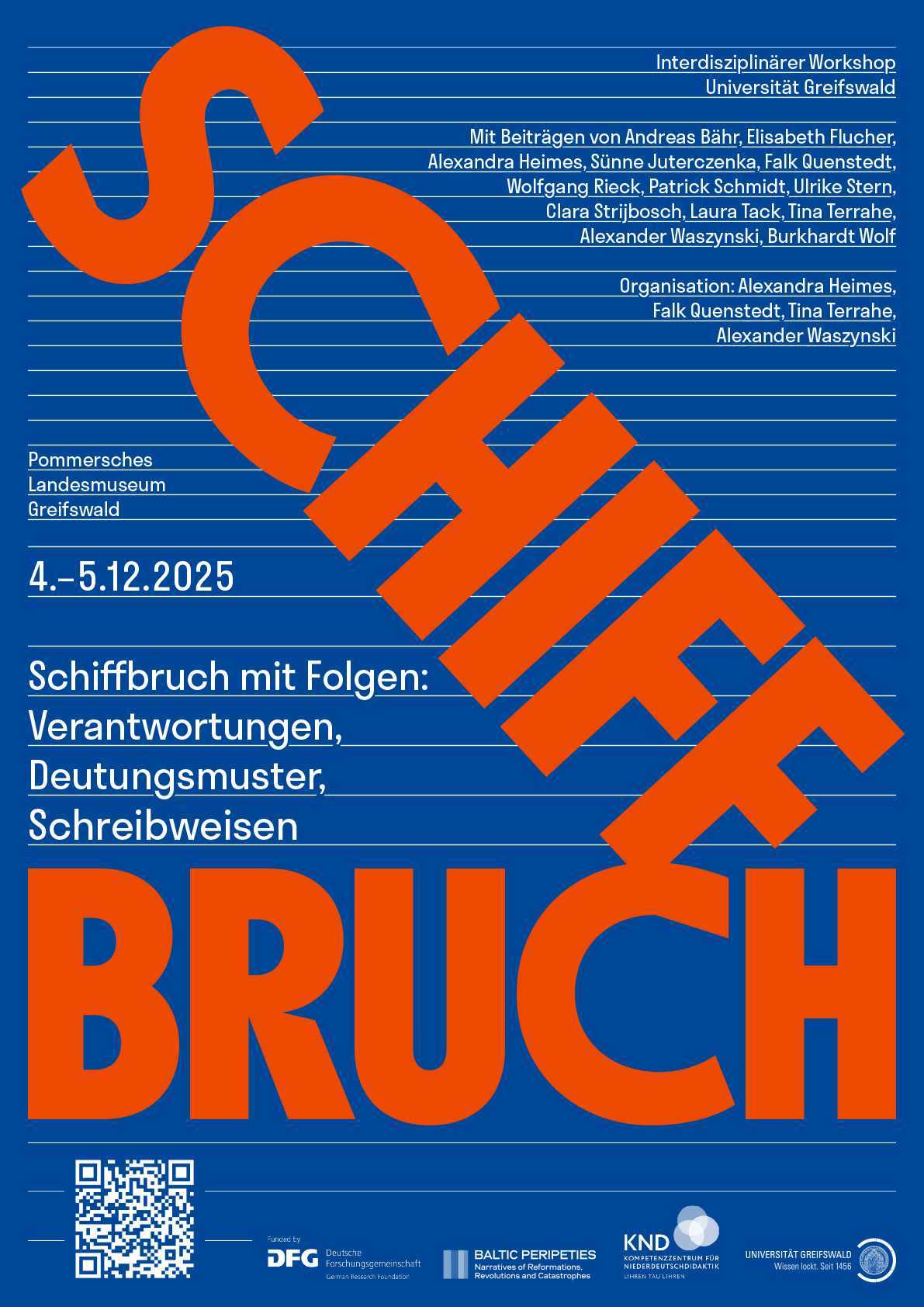

Schiffbruch mit Folgen: Verantwortungen, Deutungsmuster, Schreibweisen

4.–5. Dezember 2025

Pommersches Landesmuseum Greifswald

Interdisziplinärer Workshop, Universität Greifswald

Organisation: Alexandra Heimes, Falk Quenstedt,

Tina Terrahe und Alexander Waszynski

Der Schiffbruch ist mehr als ein nautisches Unglück – er fungiert als paradigmatische

Metapher und Erzählfigur für Krisen, Umbrüche und Neuorientierungen. Der interdisziplinäre

Workshop untersucht epochenübergreifend Deutungsmuster, Schreibweisen und kulturelle

Symboliken des Schiffbruchs, mit besonderem Fokus auf die durch ihn ausgelösten

Transformationen: Welche existenziellen, sozialen, historischen oder ökologischen Folgen

ziehen Schiffbrüche nach sich? Welche Schäden werden verursacht; wie und mit welchen

Mitteln werden diese dargestellt und bearbeitet; welche moralischen, sozialen und

wirtschaftlichen Verantwortlichkeiten entstehen dabei?

Im Zentrum des Workshops stehen somit die strukturellen Funktionen des Schiffbruchs als

Form der Peripetie sowie seine anthropologischen, literarischen und philosophischen

Implikationen: Wie wird der Schiffbruch als einschneidendes Ereignis erzählt und wie

relationiert er dabei ein Vorher und Nachher zueinander? Welche unterschiedlichen Formen

der Bewältigung – wie Versuche der heroischen Rettung, der technologische Kontrolle und

Risikominimierung oder des Sich-Fügens – werden entworfen und diskutiert. Welche

Darstellungsformen und Schreibweisen sind für Schiffbruch-Narrative charakteristisch und in

welchen generischen und diskursiven Traditionen stehen diese?

Im Schiffbruch wurde und wird eine grundlegende Reflexionsfigur menschlicher Existenz und

menschlichen Handelns gesehen. Eine Besonderheit dieser Metaphorik liegt in ihrer engen

Verflechtung mit wissens- und technikgeschichtlichen Aspekten. Der Figur wurde im Hinblick

auf die Verhandlung menschlicher Transgressivität eine historische Spezifik zugeschrieben,

die von einer antiken Hybris-Kritik ausgeht und eine zunehmende Selbstermächtigung in der

Frühen Neuzeit konstatiert, den Schiffbruch also mit einer (westlichen)

Modernisierungserzählung verknüpft. Das wirft Fragen nach den blinden Flecken dieses

Narrativs auf: Welche Traditionszusammenhänge, Gattungen, Darstellungsweisen und

Reflexionsformen wurden dabei tendenziell ausgeblendet? Wo lassen sich Brüche und

Spannungen einer solchen Geschichte zunehmender Rationalisierung, etwa in der

Adressierung von Kontingenz und Vorsorge, ausmachen?

Der interdisziplinäre Workshop wird von Greifswalder Literaturwissenschaftler*innen in

Kooperation mit dem Graduiertenkolleg „Baltic Peripeties“ sowie den Universitäten Rostock

und weiteren Partner*innen organisiert. Beiträge aus Literatur- und Geschichtswissenschaft,

Philosophie und Skandinavistik sollen gattungstheoretische Fragen, geschichtliche

Verantwortungszuschreibungen sowie epistemologische und medienhistorische Aspekte des

Schiffbruchs als Umbruch reflektieren.

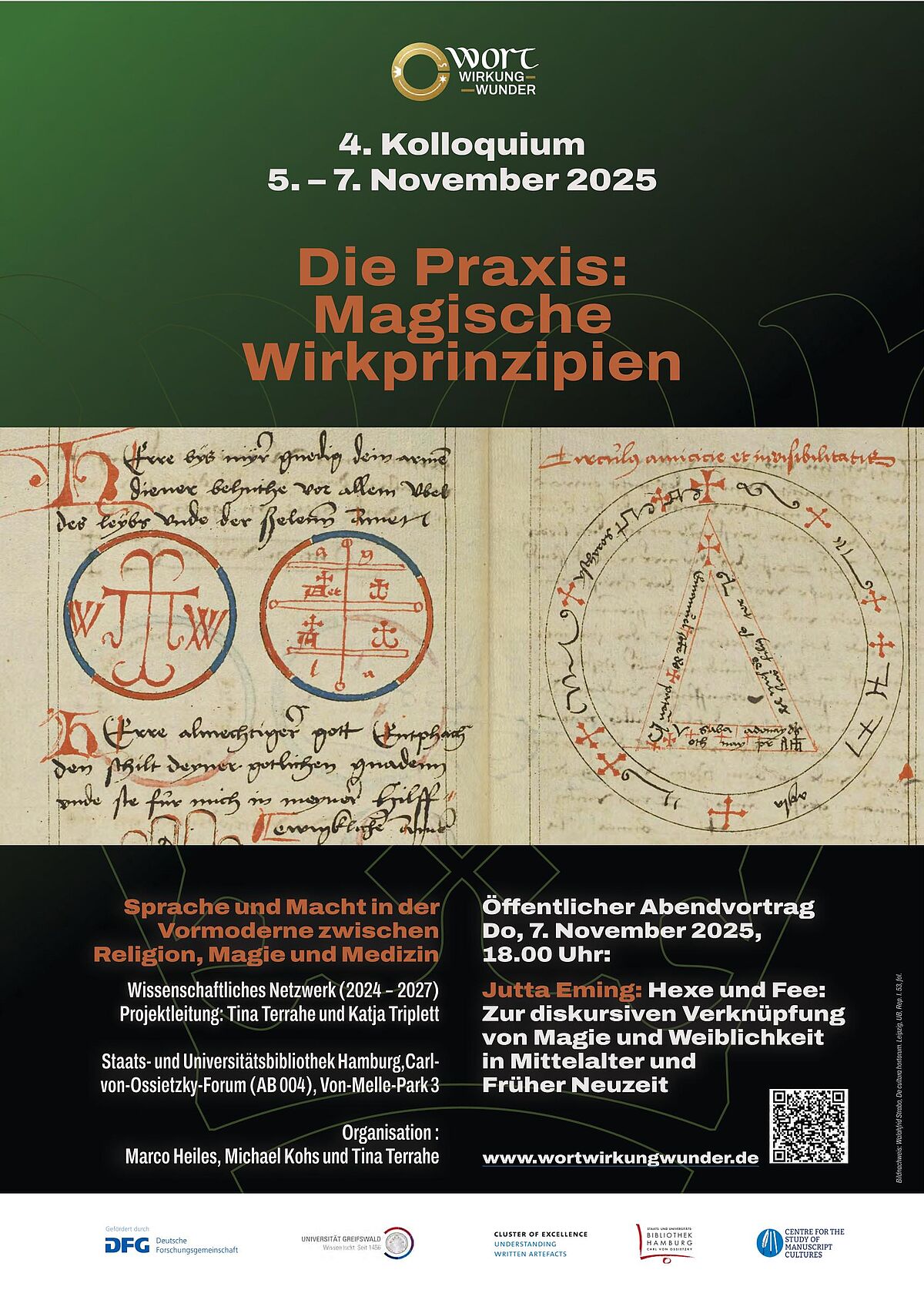

Die Praxis: Magische Wirkprinzipien

Viertes Kolloquium des Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin."

4. Kolloquium 5.–7. November 2025 Staats-, und Universtitätsbibliothek Hamburg

Kolloquium im Rahmen des wissenschaftlichen Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin"

Projektleitung: Prof. Dr. Tina Terrahe & PD Dr. Katja Triplett

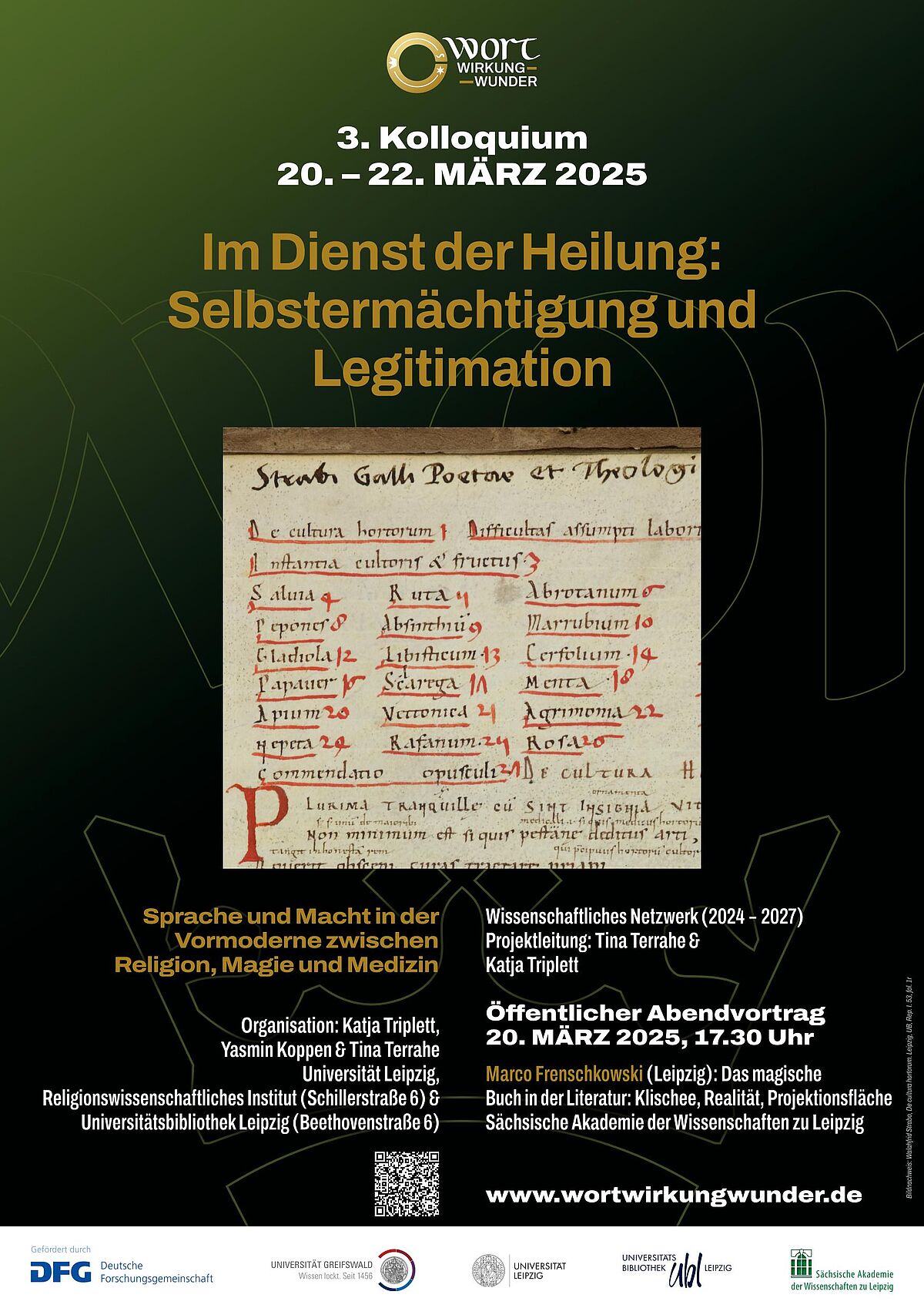

Im Dienst der Heilung: Selbstermächtigung und Legitimation

Drittes Kolloquium des Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin."

3. Kolloquium 20.–22. März 2025 Universität Leipzig

Kolloquium im Rahmen des wissenschaftlichen Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin"

Projektleitung: Prof. Dr. Tina Terrahe & PD Dr. Katja Triplett

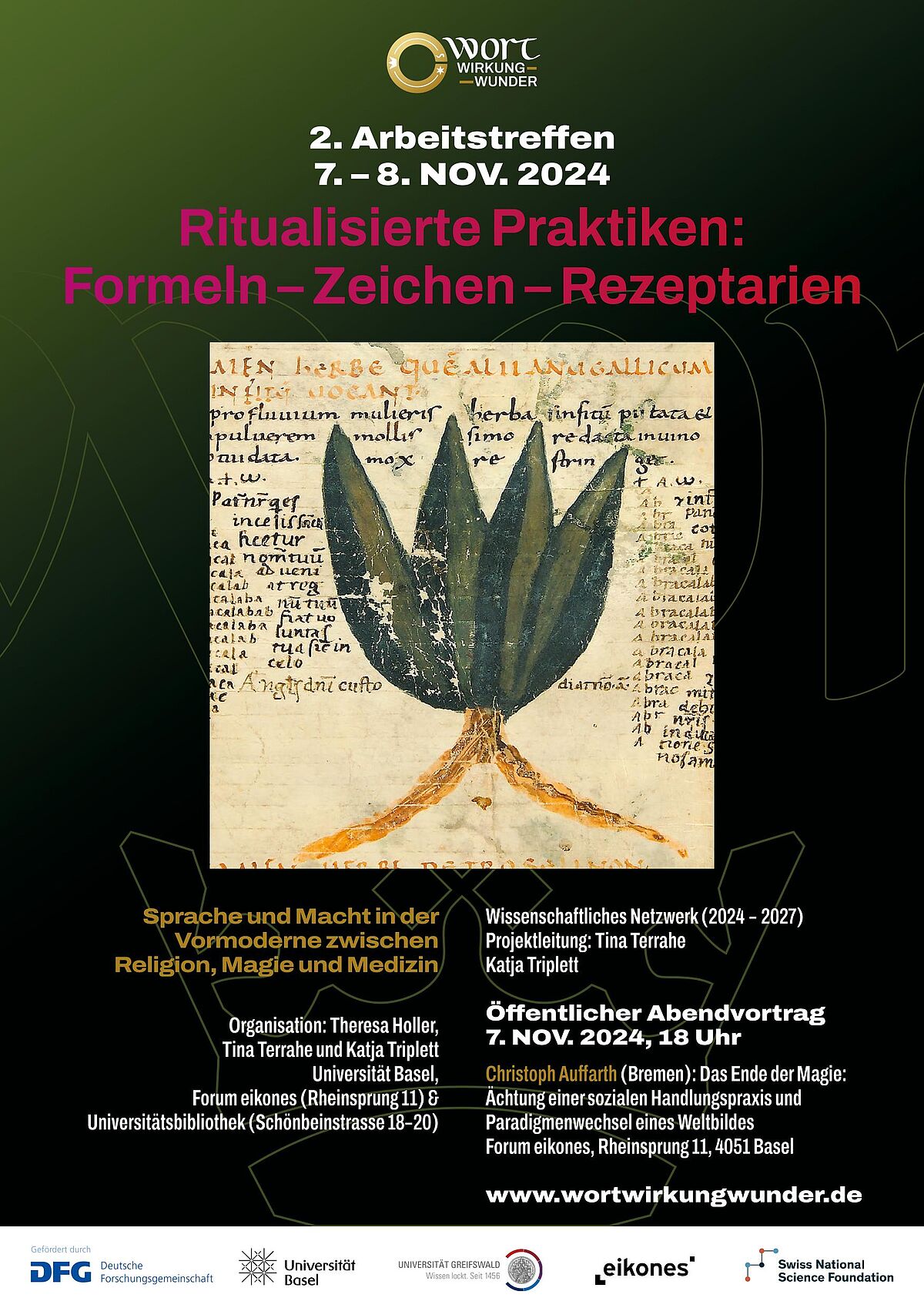

Ritualisierte Praktiken: Formeln – Zeichen – Rezeptarien

Zweites Kolloquium des Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin."

2. Kolloquium: 7.–8. November 2024 Universität Basel

Kolloquium im Rahmen des wissenschaftlichen Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin"

Projektleitung: Prof. Dr. Tina Terrahe & PD Dr. Katja Triplett

Materialität: magisch wirksame Schriftträger

Erstes Kolloquium des Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin."

Kolloquium im Rahmen des wissenschaftlichen Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin"

Projektleitung: Prof. Dr. Tina Terrahe & PD Dr. Katja Triplett

Tagungsbericht von Gabriele Ziethen, in: Kairoer Germanistische Studien 25 (2021/22), S. 69-78

(Download)

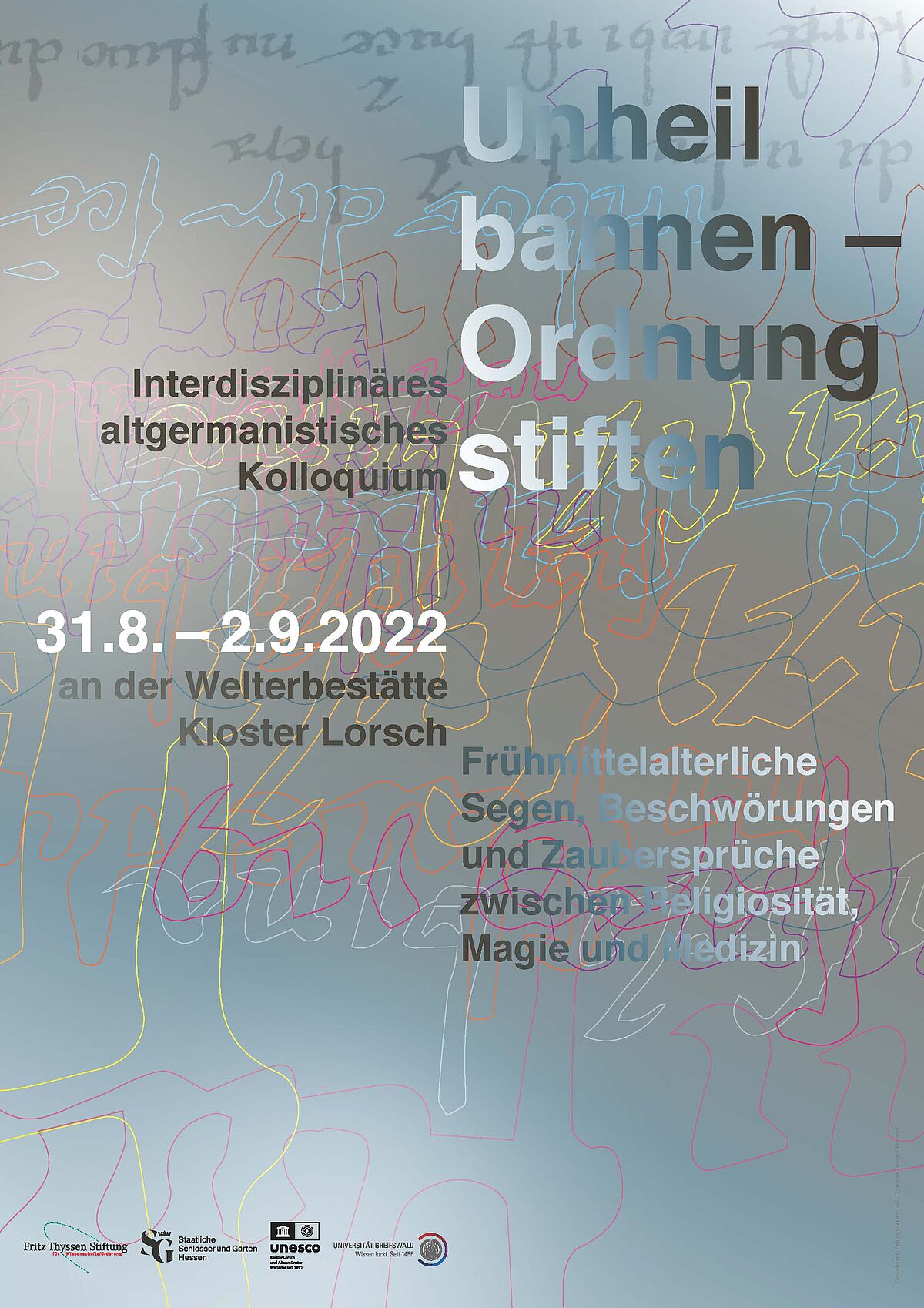

Unheil bannen - Ordnung stiften. Frühmittelalterliche Segen, Beschwörungen und Zaubersprüche zwischen Religiosität, Magie und Medizin

Interdisziplinäres altgermanistisches Kolloquium: 31.08. bis 02.09.2022 an der Welterbestätte Kloster Lorsch

Frühmittelalterliche Segen, Beschwörungen und Zaubersprüche gehören zu den ältesten volkssprachlichen Schriftzeugnissen und sie entstehen vor einem praktischapotropäischen Interessenshorizont: Man möchte mit ihnen Krankes heilen, Wertvolles schützen und Gefahren abwenden. Aufgrund ihrer narrativen Elemente handelt es sich bei diesen Texten um Kleinst-Epik, die zugleich auch performative Aspekte und Handlungs-anweisungen integriert. Mit medizinischen, religiösen oder auch (pseudo-) magischen Mitteln versucht diese Literatur, eine aus den Fugen geratene Ordnung wiederherzustellen. Kulturhistorisch ist an diesen Texten ihre Hybridität signifikant, da sie aus moderner Perspektive zwischen Religion, Magie und Medizin changieren, dabei aber identische Motive verfolgen. Kodikologisch sind sie bemerkenswert, weil in den frühen Handschriften kein eigentlicher Platz für die Sprüche vorgesehen ist, weshalb sie zunächst meist als Streuüberlieferung mehr oder minder zufällig an den Rändern anderer Texte oder auf ursprünglich

freigelassenen Blättern eingetragen werden.

Eine besondere Stellung innerhalb dieser Texte nimmt der „Lorscher Bienensegen“ ein, der im 10. Jahr-hundert am unteren Seitenrand einer karolingischen Handschrift kopfständig eingetragen wurde. Der „Lorscher Bienensegen“ gehört neben der „Lorscher Beichte“ und Hunderten von althochdeutschen Glossen allein im berühmten „Lorscher Vergil“ zu den bekannteren Beispielen volkssprachlicher Reminiszenzen in ansonsten durchgehend lateinischen Schrifterzeugnissen aus Lorsch.

Die schlechte Forschungslage gründet in den Paradigmen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, als man aus diesen Texten das ‘Urgermanische’ herausdestillieren wollte und sie daher isoliert vom lateinischen Überlieferungszusammenhang betrachtet hat. In Folge des nationalsozialistischen Germanenkults galten Forschungen zum paganen Zauber nach dem zweiten Weltkrieg als politisch inkorrekt und wurden vernachlässigt.

Todesnarrative. Inszenierungsformen des Sterbens in Literatur, Kunst und Realität

Interdisziplinäre Tagung - 2. bis 4. September 2021 - Universität Basel

Organisation: PD Dr. Tina Terrahe und Prof. Dr. Alexander Honold

Der Tod ist eine anthropologische Konstante und hat die Menschheit seit Anbeginn kulturhistorisch geprägt. Dementsprechend finden sich unterschiedlichste narrative Inszenierungen des Sterbens vor allem in literarischen, aber auch in bildlichen Darstellungen, Artefakten sowie in historischen Quellen, die jeweils auch bestimmte Interpretationen beinhalten. Da der Umgang mit Tod und Sterben viel über soziale, kulturelle und ästhetische Grundkonstellationen aussagt, tangiert der gesamte Komplex essentielle Kernbereiche des menschlichen Lebens, die heute vielfach tabuisiert werden. Anders als bei der neuzeitlichen Ausgrenzung des Todes findet das Sterben in historischen Darstellungen in der Mitte der Gesellschaft statt, was allerdings von der Forschung bislang nicht eingehend untersucht wurden.

Die Tagung fokussiert daher Darstellungen und Präsentationsformen des Sterbens von der Vormoderne bis in die Neuzeit hinein, und will einen historischen Querschnitt zur Frage versuchen, was einen guten beziehungsweise schlechten Tod ausmacht. Die genuin literaturwissenschaftliche Perspektive soll durch Beiträge aus den Geschichtswissenschaften und angrenzenden Fächern sowie der modernen Sterbehilfe ergänzt werden.

Organisation des Jubiläums zum 500. Todestag Sebastian Brant († 10. Mai 1521) an der Universität Basel

Im Jahr 2021 wird der 500. Todestag von Sebastian Brant gefeiert, dem prominenten Humanisten, der als Professor der Jurisprudenz an der Universität Basel und als Kanzler der Stadt Straßburg tätig war. Er machte sich nicht nur als hochproduktiver Autor lateinischer Lyrik einen Namen, sondern gab lateinische Klassiker und Schriften italienischer Humanisten am Beginn des Buchdrucks in Basel heraus. Als erster Bestseller neben der Bibel wurde sein moralsatirisches „Narrenschiff“ erst von Goethes „Werther“ abgelöst.

Als europäische Integrationsfigur hat Sebastian Brant in der Öffentlichkeit großes Interesse gefunden. 1994 wurde unter anderem die Basler Fasnacht nach dem Motto seines „Narrenschiffs“ ausgerichtet. Auch die Forschung beschäftigt sich nach wie vor intensiv mit dieser herausragenden Persönlichkeit: Aktuelle Projekte werden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Schweizer Nationalfonds (SNF) finanziert.

Veranstaltungen und Projekte anlässlich des Jubiläums