Veranstaltungen

Internationale und interdisziplinäre Tagung „Mehrsprachigkeit. Kommunikationsformen in der Stadt und am Hof (ca. 1200–1600)“

Tagung an der Universität Greifswald

Organisation: Dr. des. Robert Friedrich, Josef Juergens, Dr. Christine Magin, Dr. Florian Schmid (Greifswald)

Datum: 14.–16. Juli 2025

Ort: Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald

„Die Praxis: Magische Wirkprinzipien"

Viertes Kolloquium des Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin."

4. Kolloquium: 5.–7. November 2025 Universität Hamburg

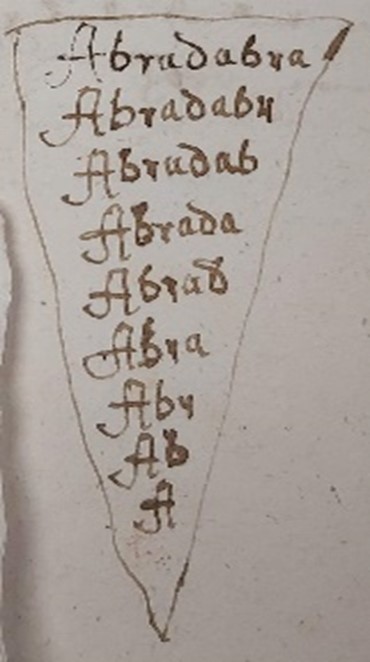

Das vierte Kolloquium des DFG-Netzwerks „Wort – Wirkung – Wunder: Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin“ stellt die historischen Praktiken der Sprachmagie in den Vordergrund. Um diese (routinemäßig) vollzogenen Handlungen auch kulturübergreifend vergleichbar zu machen, wird insbesondere untersucht, durch welche äußeren Umstände oder Handlungen die Texte wirksam werden. Dabei unterscheiden wir grundsätzlich zwischen (I.) wirkmächtigem Sprechen, (II.) wirkmächtigem Schreiben und (III.) Wirkmacht erzeugenden Begleitumständen und Handlungen. Gleichzeitig interessieren uns die jeweiligen Vorbereitungs- und Begleitumstände sowie deren Systematisierung. Unser Ziel ist es, ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, wie Worte, Sprache und Schrift den damaligen Vorstellungen zufolge übernatürliche Wirkungen entfalten konnten und welche Wirkprinzipien universellen oder spezifischen Charakter haben. Als Quellen stehen uns dabei – je nach Kultur und Überlieferungslage – nicht nur Anleitungstexte (Rezepte, ritualmagische Instruktionen etc.) zur Verfügung, sondern auch die in der Praxis verwendeten Schriftartefakte selbst, sowie Augenzeugenberichte (etwa in Gerichtsakten oder Reiseberichten) und theoretische Abhandlungen einschließlich der (zumindest in Europa wichtigen) Verbotsliteratur.

Projektleitung: Prof. Dr. Tina Terrahe & PD Dr. Katja Triplett

Internationale und interdisziplinäre Tagung „Gedankenwelten und Gedankenspiele. Konzeptualisierungen des Inneren in Mittelalter und Früher Neuzeit“ (Greifswald)

Tagung an der Universität Greifswald

Organisation: Dr. Florian Schmid (Greifswald)

Datum: 20.–22.11.2025

Ort: Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald

„Wissen ist Macht: ars magica als ‚Wissensoikonomie‘"

Fünftes Kolloquium des Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin."

5. Kolloquium: 4.–6. März 2026 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Das übergreifende Thema des Wolfenbütteler Treffens bilden die wissensgeschichtlichen und -theoretischen Aspekte von Magie im Kontext einerseits von Naturwissenschaft und Naturphilosophie, andererseits von Literaturwissenschaft und ihrem Verhältnis zum Wunderbaren. Aspekte der Macht sind relevant für die Konstitutionen von Herrschafts- und Gesellschaftsentwürfen.

Astrologische Magiediskurse haben den Anspruch der Heilung, wie es auch die Theologie für sich postuliert, wenn sie mit Krankheit und Tod konfrontiert ist. Nach einem Exkurs in die jüdisch-kabbalistischen Geheimlehren richtet sich der zeitliche Arbeitsfokus auf frühneuzeitliche dämonologische Kontexte des Wunderbaren und des Geisterglaubens, die zum Diskurs von Wissen und Macht ebenso dazu gehören, wie die Diskurse von Religion und Emotion.

Projektleitung: Prof. Dr. Tina Terrahe & PD Dr. Katja Triplett

„Theorie & Terminologie: Rückblick – Ausblick – Transfer"

Sechstes Kolloquium des Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin."

6. Kolloquium: 5.–7. November 2026 Universität Greifswald

Nachdem Fragen zur Terminologie von Anfang an virulent sind, werden sie auf Basis unserer Forschungsergebnisse neu ausgelotet. Die Grundlagen für eine begriffliche Schärfung liefern theoretisch-methodische Konzepte einer plural gedachten Religionsgeschichte. Hinzugezogen werden historische Beiträge zur frühneuzeitlichen Amulettkultur und zu überlieferungsgeschichtlichen Typologien der deutschsprachigen frühmittelalterlichen Literatur.

Aspekte der Macht von (In-)Schrift oder die Zuschreibung von Identität durch Schrift lassen Rückschlüsse auf den Gebrauchskontext der Objekte zu, die auch am Beispiel der deutschsprachigen medizinischen Handschriften und gelehrt-magischen Texte zum Magiebegriff des Agrippa von Nettersheim Beachtung finden werden.

Projektleitung: Prof. Dr. Tina Terrahe & PD Dr. Katja Triplett

Archiv

Gastvortrag von Prof. Dr. Althoff (Universität Münster)

Im Rahmen des Mediävistischen Forschungskolloquiums (Prof. Dr. Tina Terrahe)

Gastvortrag im Rahmen des Mediävistischen Forschungskolloquiums (Prof. Dr. Tina Terrahe).

Mi. 22. Januar 2025, 16:00–18:00 Uhr

Hörsaal, Rubenowstraße 3 (Institut der Deutschen Philologie)

Gäste sind herzlich willkommen!

Zur online Teilnahme bitte unter aedphsekuni-greifswaldde anmelden.

Name und Zauberwort: Zur semiotischen Signifikanz von Sprache in der Vormoderne

Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Tina Terrahe

Wir laden herzlich ein zur Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Tina Terrahe.

Dienstag, 16. Juli 2024, 18:00 Uhr

Aula der Universität Greifswald,

Domstraße 11, Eingang 2, 17489 Greifswald

In den Greifswalder Antrittsvorlesungen stellen unsere neu ernannten Professor*innen sich und ihre Forschungsschwerpunkte vor. Weitere Informationen zu den Antrittsvorlesungen: www.uni-greifswald.de/veranstaltungen.

Bildaufnahmen: Wir weisen darauf hin, dass während dieser Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen gemacht werden, die für Veröffentlichungen der Universität Greifswald vorgesehen sind.

Familienservice: Für die Veranstaltungen möchten wir Ihnen gern unsere kostenlose Randzeitenbetreuung über den Familienservice zur Verfügung stellen. Möchten Sie davon Gebrauch machen, so wenden Sie sich bitte bis spätestens eine Woche vor der Veranstaltung an Anne Tiede.

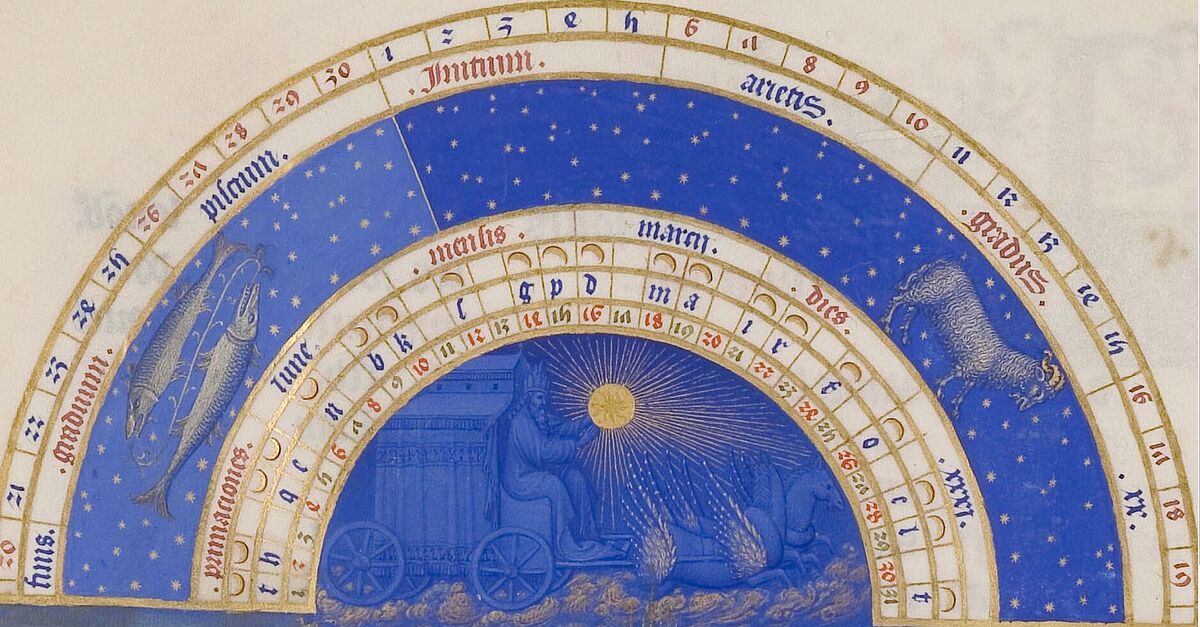

Sternenglanz und kosmisches Geheimnis: Astrologie im Mittelalter

Prof. Dr. Tina Terrahe // 15. Juli 2024

Der Blick in den gestirnten Himmel ist so alt wie die Menschheit selbst und seit Anbeginn versuchte man, aus den Sternen Informationen über das eigene Geschick zu lesen: Wie entwickelt sich das Wetter? Lässt es auf eine gute Ernte hoffen? Werde ich heiraten? Wird mein Kind gesund sein? Den Planeten kam dabei eine besondere Rolle zu, da man ihnen großen Einfluss zuschrieb.

Während die Astrologie heute als Pseudo-Wissenschaft im Bereich der Esoterik verortet wird, galt sie das gesamte Mittelalter über als empirische Wissenschaft, die im Rahmen der sieben freien Künste an Universitäten gelehrt wurde. Da man den Sternen auch in höchsten Kreisen großes Interesse entgegenbrachte, finden wir in astrologischen Handschriften die prächtigsten Illustrationen: Mithilfe der Buchmalerei versuchten die Menschen im Mittelalter, Reflexe von Sternenglanz auf der Erde zu bannen und den kosmischen Geheimnissen ein wenig näher zu kommen.

Der Vortrag ist Teil der Reihe „Universität im Rathaus“. Die Vorträge finden jeweils montags um 17:00 Uhr im Bürgerschaftssaal des Rathauses (Am Markt) statt.

Der Saal ist für Rollstuhlfahrende erreichbar. Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei. Eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich.

„Witwen in der Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“

Dr. Hannah Rieger (Universität Hamburg)

Gastvortrag im Rahmen des Kolloquiums Aktuelle Mittelalterforschungen (Leitung: Prof. Dr. Cornelia Linde)

und auf Einladung von Dr. Falk Quenstedt (Ältere deutsche Literatur und Sprache, Institut für deutsche Philologie)

Di., 25. Juni 2024, 16.15 Uhr

Seminarraum 3.07, Domstraße 9a (Historisches Institut)

Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

PD Dr. Irene Erfen: Strukturwandel des Religiösen – Zur Resilienz alltagskultureller religiöser Praxis.

Einladung zum Gastvortrag:

PD Dr. Irene Erfen (Ältere deutsche Sprache und Literatur) im Rahmen der Vorlesung „Zaubersprüche, Segen und Beschwörungen: Praxeologische Perspektiven auf mittelalterliche Formeln von Heil und Heilung“ (Prof. Dr. Tina Terrahe)

Strukturwandel des Religiösen –

Zur Resilienz alltagskultureller religiöser Praxis.

Dienstag, 11.06.2024, 12.15 Uhr

Rubenowstraße1, Hörsaal 1

UniversitätGreifswald

Gäste sind herzlich willkommen!

Viel mehr als nur Scans...! Die Digitalisierung der mittelalterlichen Greifswalder Handschriften und das neue „Handschriftenportal“ als zentrale Plattform für die Wissenschaft

Öffentliche Impulsvorträge mit Podiumsdiskussion - Eintritt frei!

Bruno Blüggel, Dr. Robert Giel, Dr. Christoph Mackert:

Viel mehr als nur Scans...! Die Digitalisierung der mittelalterlichen Greifswalder Handschriften und das neue „Handschriftenportal“ als zentrale Plattform für die Wissenschaft

Donnerstag, 18. April 2024 18.00 Uhr im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald, Martin-Luther-Straße 14

Die Universitätsbibliothek Greifswald und die Bibliothek des Geistlichen Ministeriums als historische Kirchenbibliothek verfügen über einen reichen Bestand mittelalterlicher Handschriften. In einem durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt konnten die wertvollen Bestände digitalisiert und somit der Öffentlichkeit und Forschung über die Digitale Bibliothek M-V offen zugänglich gemacht werden. Welche Potenziale für die Forschung sich für die unikalen Kulturobjekte und einmaligen historischen Quellen durch professionell erstellte Digitalisate und Erschließungsdaten ergeben können, wird im „Handschriftenportal“ sichtbar, dem neuen zentralen Online-Portal für Buchhandschriften in deutschen Sammlungen. In kurzen Impulsvorträgen und einer Podiumsdiskussion erläutern die Referenten den mehrstufigen Weg der Handschriften von der Digitalisierung der materiellen Objekte über die Einbindung von digitalen Daten im Handschriftenportal bis hin zu ihrer Erforschung mittels neuer digitaler Werkzeuge, durch die eine Dialogizität verschiedener Handschriften und ihrer kulturgeschichtlichen Kontexte neu entsteht.

Bruno Blüggel ist seit 1996 Fachreferent an der Universitätsbibliothek Greifswald und leitet das dortige Digitalisierungszentrum.

Robert Giel ist seit 2002 Referatsleiter für die Abendländischen Handschriften in der Abteilung Handschriften und Historische Drucke an der Staatsbibliothek zu Berlin und Leiter des DFG-geförderten Kooperationsprojekts Handschriftenportal.

Christoph Mackert ist Leiter des Handschriftenzentrums Leipzig und stellvertretender Leiter des DFG-Projekts Handschriftenportal.

Moderation: Dr. Christine Magin, Dr. Falk Eisermann

Weitere Informationen und Zugang: www.wiko-greifswald.de

Dr. Falk Quenstedt: Mediävistik im Anthropozän? Überlegungen zur Relevanz gegenwärtiger Herausforderungen für die Erforschung mittelalterlicher Literatur

Mittwoch, 24. Januar 2024, 18:15–19:45 Uhr

Rubenowstr. 3 (Hörsaal des Instituts für deutsche Philologie)

Die Veranstaltung wird online übertragen, den Link erhalten Sie nach Anmeldung bei Henrike Lehmann via Mail.

Der Begriff Anthropozän drückt aus, dass ‚der Mensch‘ zu einer so maßgeblichen und nachhaltigen Kraft im Gefüge des Erdsystems geworden ist, dass von einem erdgeschichtlichen Wandel gegenüber dem vorausgehenden Holozän gesprochen werden muss. Seit der Jahrtausendwende werden im Zeichen des Begriffs, dem durchaus auch kritisch begegnet wird, mit steigender Resonanz die Herausforderungen des Anthropozäns nicht nur für das soziale und politische Handeln, sondern auch für ästhetische und wissenschaftliche Praktiken diskutiert. Oft wird dabei ein Bruch mit Darstellungs- und Denkmustern gefordert, die der westlichen Moderne zugezählt werden, etwa mit Blick auf das Naturverständnis, auf grundlegende erkenntnisstrukturierende Dichotomien (wie Subjekt und Objekt), auf Maßstäbe von Historizität (Menschen- und Naturgeschichte) oder auf Wahrnehmungs- und Darstellungsweisen von Welt (wie den kartografischen ‚Blick von oben‘ oder den Globus). Die Diskussion beschränkt sich dabei zumeist auf neuzeitliche Phänomene, die sich von vor- oder nichtmodernen Erkenntnisweisen und Ästhetiken grundsätzlich unterscheiden würden. Diesen vor- oder nichtmodernen Erkenntnisweisen und Ästhetiken selbst widmet die Anthropozän-Debatte jedoch selten besondere Aufmerksamkeit. Vor diesem Hintergrund wird der Vortrag aus germanistisch-mediävistischer Sicht anhand exemplarischer Lektüren von Episoden aus höfischen Romanen danach fragen, inwiefern der geschilderte Diskussionszusammenhang von der Erforschung mittelalterlicher Literatur profitieren kann und ob die konzeptionellen Herausforderungen des Anthropozäns auch für die Interpretation mittelalterlicher Texte aufschlussreich sein können.

Josef Juergens M.A. (Skandinavistische Sprachwissenschaft Greifswald):

Von bairischen Felshöhlen bis zum Bernstein der Ostsee Streifzüge durch die südgermanische Runentradition

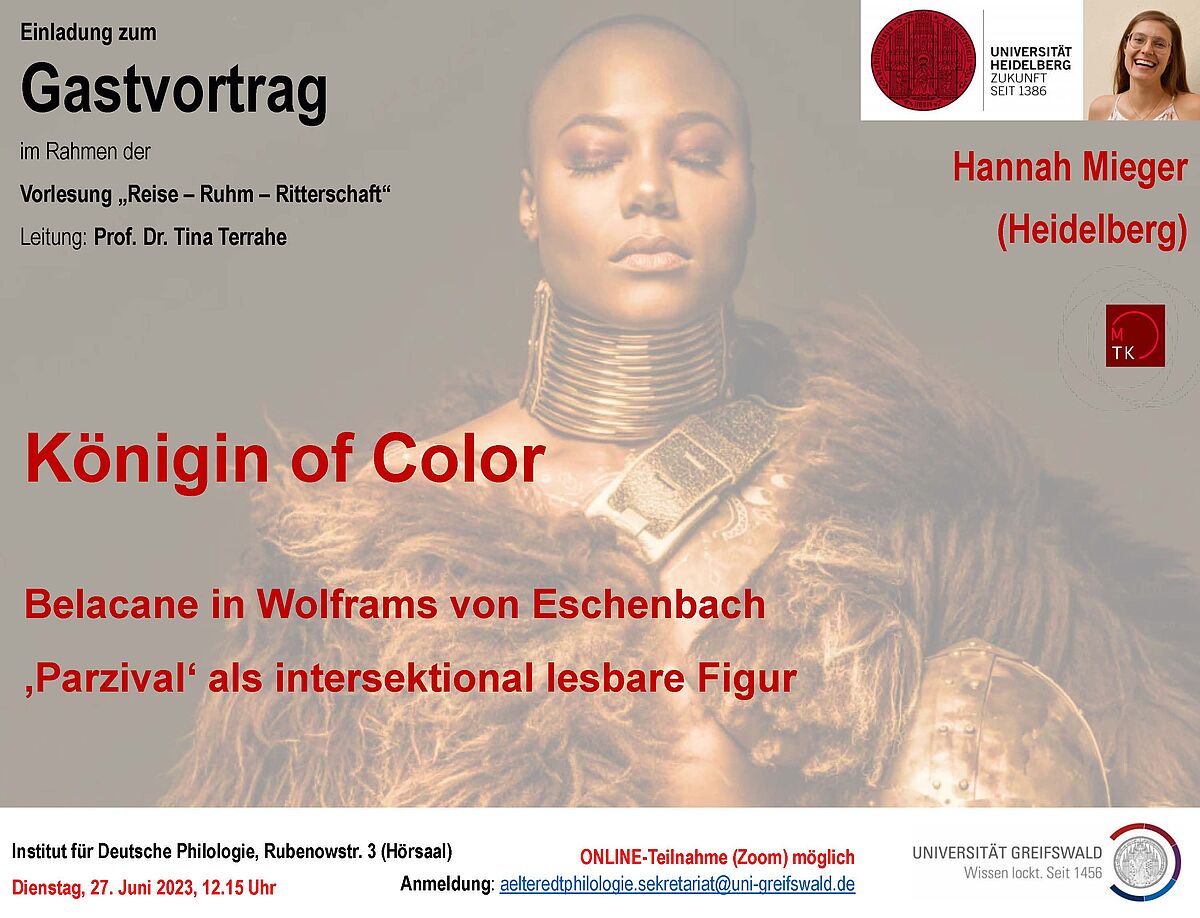

GASTVORTRAG von Prof. Dr. Manfred Kern (Germanistische Mediävistik, Salzburg)

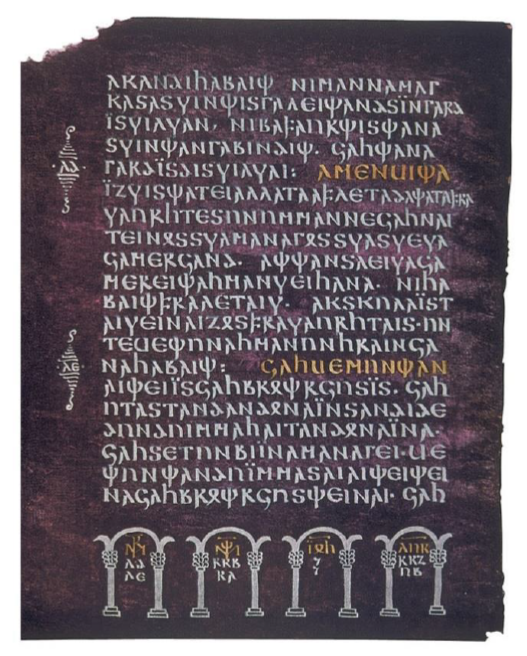

Gotisch – die erste germanische Literatursprache: Die gotische Bibelübersetzung des Bischofs Wulfila

Mittwoch, 01.11.2023, 10.15 Uhr

Rubenowstraße 3, Hörsaal

Institut für Deutsche Philologie

Gäste sind herzlich willkommen!

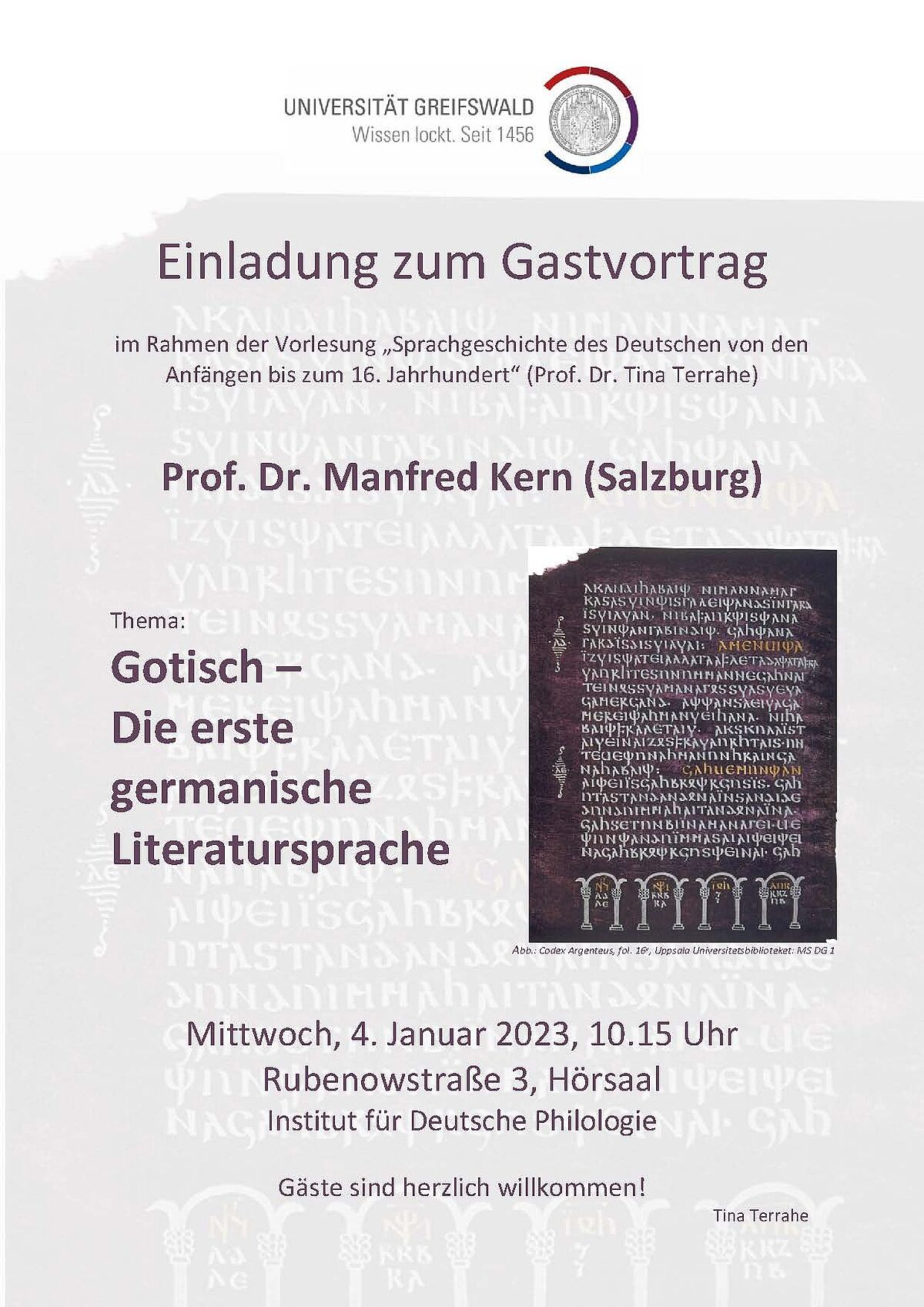

Prof. Dr. Manfred Kern (Salzburg): Gotisch – Die erste germanische Literatursprache

Gastvortrag im Rahmen der Vorlesung „Sprachgeschichte des Deutschen von den Anfängen bis zum 16. Jahrhundert“ (Prof. Dr. Tina Terrahe) am Mittwoch, 4. Januar 2023, 10.15 Uhr

Ort: Institut für Deutsche Philologie, Rubenowstraße 3, Hörsaal

Der Referent ist seit März 2010 Universitätsprofessor für Ältere deutsche Literatur und Sprache am Fachbereich Germanistik der Paris Lodron Universität Salzburg.

Prof. Dr. Tina Terrahe: Gebet, Segen oder psychopathologischer Heilzauber? Frühmittelalterliche Formeln zwischen Theologie und Literatur, Medizin und Magie

Vortrag in der Ringvorlesung des „Mittelaltergermanistik Nord-Verbunds“ am 13. Dezember 2022, 18.15 Uhr

Ort: Universität Greifswald, Institut für Deutsche Philologie, Rubenowstr. 3, Hörsaal

Der Vortrag findet hybrid statt, das heißt vor Ort in Präsenz und gleichzeitig in einer Übertragung per Videokonferenz:

ZOOM Meeting-ID: 821 4392 7169, Kenncode: 019821

Weitere Vorträge

- (2025) Prof. Dr. Tina Terrahe: "Namenmagie in deutschsprachigen Texten des Mittelalters: Potenzial, Geheimnis und Aura." Vortrag im Rahmen des Symposium des Mediävistenverbandes "In nomine – Name und Benennung im Mittelalter" 23.-26. Februar 2025, Universität Salzburg, Organisation: Manfred Kern, Christina Antenhofer und Alexander Zerfaß.

- (2024) Prof. Dr. Tina Terrahe: "Name und Zauberwort: Zur semiotischen Signifikanz von Sprache in der Vormoderne" Antrittsvorlesung, 16. Juli 2024 in der Aula der Universität Greifswald, Domstraße 11, Eingang 2.

- (2024) Prof. Dr. Tina Terrahe: "Sternenglanz und kosmisches Geheimnis: Astrologie im Mittelalter" aus der Vortragsreihe "Universität im Rathaus", 15. Juli 2024 im Rathaus Greifswald.

- (2024) Dr. Falk Quenstedt: "Escape as a Resource in Fortunatus, 1509", Vortrag im Rahmen des „International Medieval Congress", 03. Juli 2024, University of Leeds

- (2024) Dr. Florian Schmid: "The Forming of Acts of Violence: Reflections on the Perspectivised Presentation of Action Spaces Conceived as Feminine in Hug Schapler, 1437-1500", Vortrag im Rahmen des „International Medieval Congress", 03. Juli.2024, University of Leeds

- (2024) Prof. Dr. Tina Terrahe: "Working Wonders with Words: Old High German magic spells, blessings and incantations between medicine, religion and magic." Vortrag im Rahmen des „International Medieval Congress", 1.–4. Juli 2024, University of Leeds.

- (2024) Prof. Dr. Tina Terrahe: "Versprechen, verzaubern, verbannen: Transzendente Dimensionen von Sprachgewalt in der Literatur des Mittelalters." Vortrag im Rahmen der Tagung "Sinnlich-übersinnliche Dinge. Verführungen des Virtuellen", 19.-21. Juni 2024, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IfK) der Kunstuniversität Linz in Wien, Organisation: Jakob Moser, Angelika Seppi und Karin Harrasser.

- (2024) Dr. Florian Schmid: "Räume des Inneren: Kausalität und Temporalität von Vergemeinschaftungen zwischen Figuren und Rezipierenden im ‘Huge Scheppel‘ (nach 1455),“ international conference “Familie, Nation und andere (vorgestellte) Gemeinschaften,” Gothenburg, Sweden, May 31-June 1.

- (2024) Dr. Falk Quenstedt: "Simultanität des Seriellen: Der Trierer Hexentanzplatz in Thomas Sigfrids Traktat von 1593 – im Rahmen des Workshops "wunder in Serie. Verfahren der Akkumulation von Mirabilien", SFB 980 "Episteme in Bewegung" / Freie Universität Berlin, 14.03.2024.

- (2024) Prof. Dr. Tina Terrahe: (40) „Working Wonders with Words: Old High German magic spells, blessings and incantations between medicine, religion and magic." Vortrag im Rahmen der Tagung: „The Performing Magic in the pre-Modern North", 21.-22. Februar 2024, University of Aberdeen.

- (2023) Dr. Falk Quenstedt: Blick aus der Höhe. Flugnarrative und (nicht-)moderne Subjektkonstruktionen – Kurzvorstellung des eigenen Projekts beim ersten Workshop des DFG-Netzwerks "An den Rändern der Moderne. Konvergierende Subjektkonzeptionen zwischen Vor- und Nachmoderne", Heidelberg, 01.12.2023

- (2023) Prof. Dr. Tina Terrahe: „Wundsegen und Kräuterzauber: Mittelalterliche Formeln von Heil und Heilung“, Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe „Kultur im Kloster“ im Kulturhistorischen Museum Rostock, 16. Oktober 2023, Organisation: Arbeitskreis mediävistischer NachwuchswissenschaftlerInnen Rostock in Kooperation mit dem Kulturhistorischen Museum Rostock.

- (2023) Prof. Dr. Tina Terrahe: „Glantz der Sternen und die Schönheit des Kosmos: Ästhetische Strategien der Wissensvermittlung in astrologischen Texten des Mittelalters“, Vortrag im Rahmen der Tagung „Dichten über den Himmel. Astronomische Bilder, mythische Gleichungen, Religiöses“, 5.–7. Oktober 2023 am Institut für deutsche Sprache, Literatur und für Interkulturalität der Université du Luxembourg, Campus Belval, Organisation: Amelie Bendheim.

- (2023) Prof. Dr. Tina Terrahe: „Sprache und Macht: Zur heiligen und magischen Semiotik mittelalterlicher Zaubersprüche, Segen und Beschwörungen“, Vortrag im Rahmen der Tagung „Hidden, Sacred and Magical Semiotic Landscapes: Interdisciplinary Perspectives“, 19.–21. Juli 2023 im UNESCO Welterbe Kloster Lorsch, Organisation: Hirut Woldemariam, Anne Storch und Hermann Schefers.

- (2023) Dr. Falk Quenstedt: Deutschsprachige Erzähltexte des Mittelalters im Kontext 'mediterraner Literatur‘ – im Rahmen von: Medievalia. Interdisziplinäres mediävistisches Forschungskolloquium der Universität Graz im Sommersemester 2023 mit dem Schwerpunkt-Thema „Das Mittelmeer – mediävistische Perspektiven auf ein aktuelles Forschungsfeld“, Online, 28.06.2023 (https://germanistik.uni-graz.at/de/forschen/medievalia.-interdisziplinaeres-mediaevistisches-forschungskolloquium).

- (2023) Prof. Dr. Monika Unzeitig, Dr. Florian Schmid: “Geschichte erzählen vom Anfang bis zur Gegenwart. Chroniken zur Weltgeschichte im Zeitalter der Reformation (Sebastian Frank und Casper Hedio),“ international Workshop “Geschichte(n) erzählen,” Ljubljana, Slovenia, June 8-11.

- (2023) Dr. Falk Quenstedt: In die Lüfte. Flugerzählungen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit im Wandel – im Rahmen des Mediävistischen Kolloquiums der Universität Duisburg-Essen, Essen, 23.05.2023.

- (2023) Dr. Falk Quenstedt: Blick auf die Welt. Flugerzählungen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit im Anthropozän – im Rahmen des Mediävistischen Kolloquiums an der Humboldt-Universität zu Berlin, 10.05.2023.

- (2023) Dr. Falk Quenstedt: Faust fällt. Die Höllendarstellung der Faustbücher im Transfer – im Rahmen des X. Karlsruher Mediävistischen Kolloquiums 2023, Baden-Baden (Kloster Lichtenthal), 01.04.2023.

- (2023) Prof. Dr. Tina Terrahe: „Der Tod und die Ehre oder: Warum es manchmal besser ist, Besiegte doch nicht zu töten.“ Vortrag im Rahmen der Sektion „Tod und Ehre – Gnade und Frieden“ (Organisation: Tina Terrahe) beim 19. Symposium des Mediävistenverbandes in Würzburg 5.–8. März 2023 zum Thema „Normen und Ideale“, Organisation: Romanistisches Institut, Universität Würzburg.

- (2023) Dr. Florian Schmid: “Konfigurationen von Heiligkeit. Karl der Große in der ‘Kaiserchronik‘ und in Heinrichs von München ‘Weltchronik‘,” interdisciplinary and international conference “Normen und Ideale,” Würzburg, March 5–8.

- (2022) Prof. Dr. Tina Terrahe: „Gebet, Segen oder psychopathologischer Heilzauber? Frühmittelalterliche Formeln zwischen Theologie und Literatur, Medizin und Magie", Vortrag in der Ringvorlesung des „Mittelaltergermanistik Nord-Verbunds“ am 13. Dezember 2022 an der Universität Greifswald, Organisation: Christian Schneider.

- (2022) Prof. Dr. Tina Terrahe „Mittelalterliche (Zauber-)Sprüche, Segen und Beschwörungen im kodikologischen und praxeologischen Kontext: Vorüberlegungen zu einem digitalen Repertorium.“ Vortrag im Rahmen der Tagung „Unheil bannen – Ordnung stiften. Frühmittelalterliche Segen, Beschwörungen und Zaubersprüche zwischen Religiosität, Magie und Medizin“. Wissenschaftliches Colloquium: 31. August – 2. September 2022 an der UNESCO-Welterbestätte Kloster Lorsch. Organisation: Hermann Schefers und Tina Terrahe.

- (2022) Dr. Florian Schmid: “Vom Reisen, vom Pilgern und vom Heiligen Land. Beschreibung und Imagination in Steffan Kapfmans Pilgerreisebericht (1491),” international colloquium “Intermedialität in der deutschen Literatur,” Greifswald, July 13-14.

- (2022) Prof. Dr. Monika Unzeitig, Dr. Florian Schmid: “Sprache zwischen gestern und heute,” international Workshop “Between languages/Zwischen den Sprachen,” Stockholm, June 9-11.

- (2021) Dr. Florian Schmid: “Geschichte(n) erschreiben. Narrative Strategien in der ‘Historischen Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern’ (1613) von Paul Friedeborn,” interdisciplinary and international conference “Friedeborn und sein Werk,” Szczecin, Poland, July 10.

- (2020) Dr. Florian Schmid, Tatjana Kurbangulova, M.A.: “Reading practices in families with Slavonic heritage languages in Germany,” international “XXIV Annual Scientific Conference of the Association of Slavists POLYSLAV,” Ljubljana, Slovenia, September 12-13.

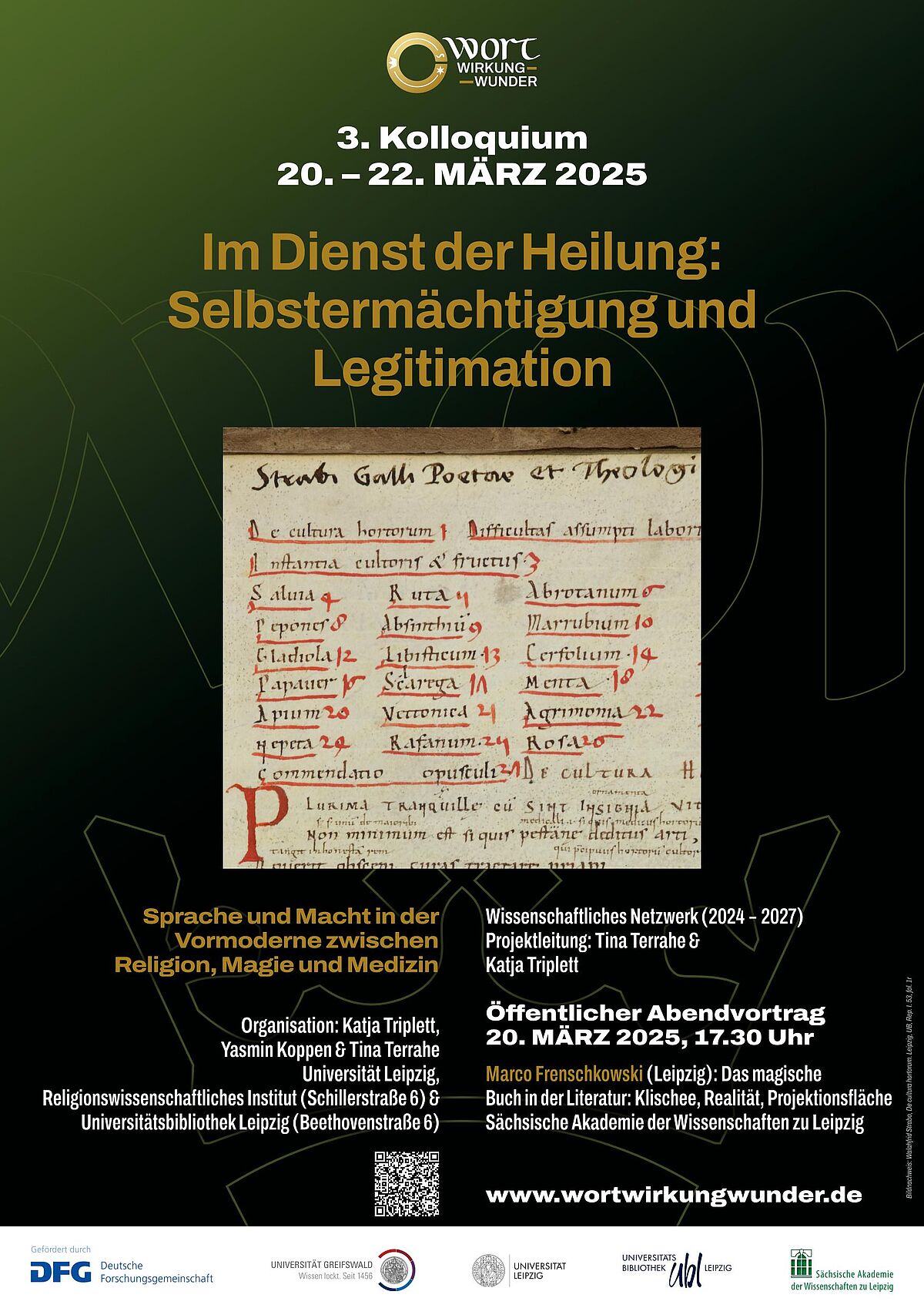

„Im Dienst der Heilung: Selbstermächtigung und Legitimation"

Drittes Kolloquium des Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin."

3. Kolloquium: 20.–22. März 2025 Universität Leipzig

Beim 3. Kolloquium des DFG-Netzwerks „Wort – Wirkung – Wunder: Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin“ rückt das Thema Institutionalisierung von Magie in den Blick. An Thematisierungen und Vollzüge von Magie gebundene Strategien der Selbstermächtigung und Legitimierung von Machtausübung sollen anhand vormoderner Quellen gezeigt und aus komparativer Perspektive diskutiert werden. Ziel des Arbeitstreffens ist, Konzepte von Identitätsverhandlung und -transfer von sprachmagischem Wissen sowie Narrative über magische Symbolträger in unterschiedlichen vormodernen religiösen Systemen und Kulturen zu betrachten, aber auch, die Geschichte der modernen Forschung über diese Phänomene kritisch zu beleuchten.

Im Zentrum der Diskussion stehen Quellen, die divinatorisches und heilkundliches Wissen vermitteln und legitimitätsstiftende Rituale beschreiben bzw. Teil solcher Rituale waren. Dabei werden beispielsweise asiatische und europäische Kontexte vorgestellt. Insbesondere im europäischen Kontext wurde Magie häufig über Ausgrenzung definiert. In der kirchlichen und weltlichen Magiegesetzgebung und -bekämpfung im Frühmittelalter und dem medizinischen Wissen im Rahmen von verbreiteten Krankheitskonzepten zeigen sich etwa derartige kultur- und religionsspezifischen Verfahren der Delegitimierung oder Dämonisierung von Magie. Eine dem entsprechende Trennung kann in anderen Kultursphären nicht vorausgesetzt werden. Daher wird die historische Perspektivierung von Magie und Exorzismus auch am Beispiel von Heilsystemen Europas analysiert und mit asiatischen und altägyptischen medizinischen Traditionen und ihrer Erforschung vergleichend gegenübergestellt.

Projektleitung: Prof. Dr. Tina Terrahe & PD Dr. Katja Triplett

„Ritualisierte Praktiken: Formeln – Zeichen – Rezeptarien"

Zweites Kolloquium des Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin."

2. Kolloquium: 7.–8. November 2024 Universität Basel

Das zweite Kolloquium des wissenschaftlichen DFG-Netzwerks „Wort – Wirkung – Wunder: Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin“ widmet sich ritualisierten Praktiken. Dabei spielen Bild- und Sprachzeichen, denen eine transformierende Bedeutung zugeschrieben wird, eine zentrale Rolle. Die Frage nach diesen wirkverändernden Prinzipien, die durch bestimmte Formeln, Gebete, Rezepte, Artefakte und vieles mehr evoziert werden, steht im Mittelpunkt des Workshops. Besonderes Augenmerk wird auf pharmakologische Texte und Handschriften gelegt, die in der Universitätsbibliothek Basel aufbewahrt werden, darunter frühe volkssprachliche Zeugnisse des Althochdeutschen. Sie zeugen von Praktiken des Wissenstransfers, welche zugleich eine sprachlich ritualisierte Performativität repräsentieren.

Projektleitung: Prof. Dr. Tina Terrahe & PD Dr. Katja Triplett

„Materialität: magisch wirksame Schriftträger“

Erstes Kolloquium des Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin."

Workshop im Rahmen des wissenschaftlichen Netzwerks "Wort – Wirkung – Wunder. Sprache und Macht in der Vormoderne zwischen Religion, Magie und Medizin"

Projektleitung: Prof. Dr. Tina Terrahe & PD Dr. Katja Triplett

Workshop: Digital Humanities in der germanistischen Mediävistik. Erschließung – Analyse – Vermittlung

Organisation: Birte Jensen, Dr. des. Miriam Strieder, Dr. Florian Schmid

3. Dezember 2022

Institut für Deutsche Philologie; Rubenowstr. 3, Hörsaal

Unheil bannen - Ordnung stiften. Frühmittelalterliche Segen, Beschwörungen und Zaubersprüche zwischen Religiosität, Magie und Medizin

Interdisziplinäres altgermanistisches Kolloquium: 31.08. bis 02.09.2022 an der Welterbestätte Kloster Lorsch

Tagungsorganisation: Prof. Dr. Tina Terrahe

Frühmittelalterliche Segen, Beschwörungen und Zaubersprüche gehören zu den ältesten volkssprachlichen Schriftzeugnissen und sie entstehen vor einem praktischapotropäischen Interessenshorizont: Man möchte mit ihnen Krankes heilen, Wertvolles schützen und Gefahren abwenden. Aufgrund ihrer narrativen Elemente handelt es sich bei diesen Texten um Kleinst-Epik, die zugleich auch performative Aspekte und Handlungs-anweisungen integriert. Mit medizinischen, religiösen oder auch (pseudo-) magischen Mitteln versucht diese Literatur, eine aus den Fugen geratene Ordnung wiederherzustellen. Kulturhistorisch ist an diesen Texten ihre Hybridität signifikant, da sie aus moderner Perspektive zwischen Religion, Magie und Medizin changieren, dabei aber identische Motive verfolgen. Kodikologisch sind sie bemerkenswert, weil in den frühen Handschriften kein eigentlicher Platz für die Sprüche vorgesehen ist, weshalb sie zunächst meist als Streuüberlieferung mehr oder minder zufällig an den Rändern anderer Texte oder auf ursprünglich freigelassenen Blättern eingetragen werden.

Eine besondere Stellung innerhalb dieser Texte nimmt der „Lorscher Bienensegen“ ein, der im 10. Jahr-hundert am unteren Seitenrand einer karolingischen Handschrift kopfständig eingetragen wurde. Der „Lorscher Bienensegen“ gehört neben der „Lorscher Beichte“ und Hunderten von althochdeutschen Glossen allein im berühmten „Lorscher Vergil“ zu den bekannteren Beispielen volkssprachlicher Reminiszenzen in ansonsten durchgehend lateinischen Schrifterzeugnissen aus Lorsch.

Die schlechte Forschungslage gründet in den Paradigmen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, als man aus diesen Texten das ‘Urgermanische’ herausdestillieren wollte und sie daher isoliert vom lateinischen Überlieferungszusammenhang betrachtet hat. In Folge des nationalsozialistischen Germanenkults galten Forschungen zum paganen Zauber nach dem zweiten Weltkrieg als politisch inkorrekt und wurden vernachlässigt.

Weitere Tagung

- (2023) Dr. Miriam Strieder, Dr. Florian Schmid: Internationale und interdisziplinäre Doppelsektion "Powerfrauen und Superweiber?! Narrative, Narrationen und Repräsentationen von Normen und Werten für und von Frauen" auf dem 19. Symposium des Mediävistenverbandes 'Normen und Ideale' (Würzburg)